Décentrer le regard sur le numérique : pour un réseau de chercheurs ancré dans les marges de la globalisation industrielle

À l’heure où le numérique semble partout, la recherche peine encore à penser ce qu’il est ailleurs. Ailleurs dans l’espace – au-delà des grandes métropoles et des hémisphères dominants. Ailleurs dans les pratiques – au-delà des usages mainstream, des récits d’innovation portés par la Silicon Valley ou les modèles occidentaux. Ailleurs, enfin, dans les trajectoires de vie, de savoir et de résistance.

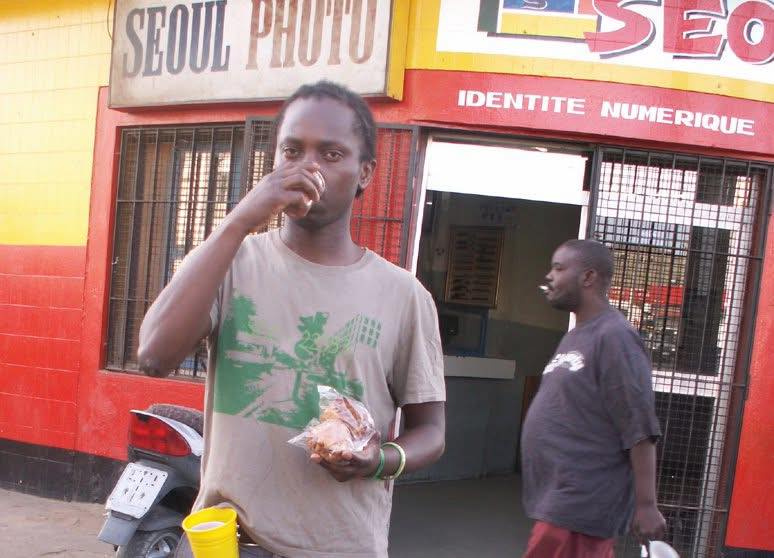

Or, les territoires dits « en marge de la globalisation » – qu’il s’agisse des zones rurales africaines, des périphéries urbaines ou des Suds numériques – ne sont ni hors du numérique ni en retard sur lui. Ils en façonnent des formes originales, des détournements créatifs, des systèmes d’entraide, des bricolages techniques. C’est cette richesse qu’il nous faut documenter, comprendre et faire dialoguer.

Constituer un réseau de chercheurs sur le numérique décentré, c’est donc reconnaître que l’Afrique, par exemple, n’est pas simplement un terrain d’expérimentation pour les grandes plateformes ou un « marché émergent ». C’est un laboratoire vivant, traversé de tensions, d’initiatives, de récits alternatifs qui peuvent nourrir une pensée critique et située du numérique global.

Ce réseau n’a pas vocation à faire « remonter » des données brutes vers les centres académiques du Nord. Il vise au contraire à renforcer les capacités locales d’analyse, de théorisation, d’intervention, en croisant les disciplines, les langues, les statuts, et en travaillant avec les acteurs de terrain : associations, artistes, designers, militants, institutions publiques. Car penser le numérique depuis les marges, ce n’est pas ajouter une case à cocher dans un appel à projet. C’est transformer nos grilles de lecture.

C’est aussi une exigence éthique et politique : à l’heure où les inégalités numériques se creusent et où les récits technosolutionnistes s’uniformisent, il est vital de produire des savoirs ancrés, pluriels et critiques. Pour ne pas reproduire, par la recherche elle-même, les logiques d’exclusion qu’elle prétend étudier.